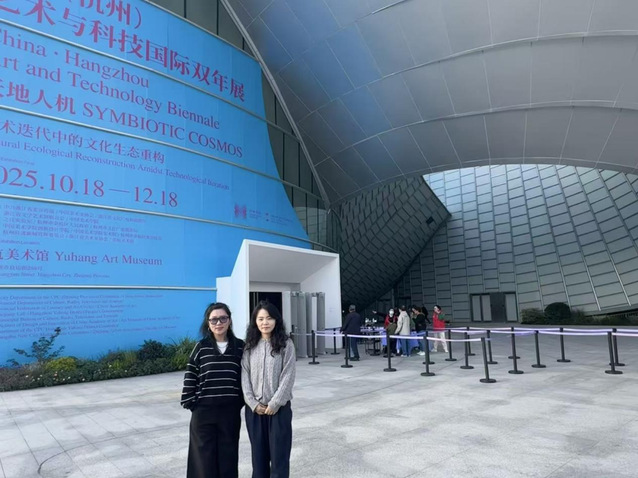

当良渚五千年文明的玉琮印记与全球前沿科技的光影交织,一场以“技术迭代中的文化生态重构”为核心的艺术盛宴,正在杭州余杭美术馆徐徐展开。10月23日,艺术设计学院院长助理、艺术与科技学科带头人张文婷,系副主任刘聪前往“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”观展,在“天地人机”的对话场域中,探寻艺术与科技融合的前沿方向,为学科建设汲取创新灵感。

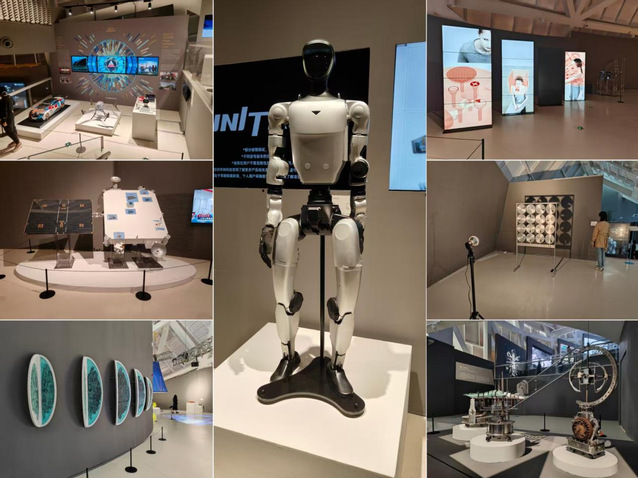

此次双年展紧扣“技术迭代中的文化生态重构”主题,既是对当下人工智能、脑机接口等技术重塑人类生活方式的艺术回应,也是对“现实与虚拟同构、人类与人工智能共生”时代命题的深度探索。展览汇聚全球20余个国家和地区、160余位艺术家与科学家的作品,通过“具身交互”“数字教育”“生态重构”“哲学追问”四大维度,构建起立体的对话场域:观众可在交互装置中触摸人机与世界的联结,在数字作品里见证人文与科技的共生,在生态主题创作中思考技术的边界与责任,更能在哲学性作品中反思“人何以为人”的根本命题。

观展过程中,张文婷、刘聪老师重点关注了双年展中“文化+科技”“文化+民生”的融合实践——既有国际艺术家为“良渚论坛”“艺汇丝路”创作的采风作品,也有中国艺术家从良渚出发对话世界文明古国的“艺术:北纬30度”系列,这些作品将本土文化基因与全球科技视野巧妙结合,为我院艺术与科技系的课程设置、科研选题提供了鲜活样本。

“双年展不仅呈现了技术与艺术的共生,更给出了‘如何用艺术回应科技时代’的答案。”张文婷老师谈到,展览中对“人文精神”的坚守尤为可贵——正如诺贝尔物理学奖得主杨振宁所言“科学中的美是无我的美,艺术中的美是有我的美”,在技术快速迭代的当下,艺术所承载的感受力与创造力,正是平衡科技发展的关键,这也与我校学科培养“兼具艺术素养与科技能力的创新人才”的目标高度契合。

王鸣义院长则表示,将把观展收获转化为学科建设的具体行动:未来计划围绕“技术与文化生态”主题设计课程模块,引导学生从良渚文明等本土文化中汲取灵感,结合数字技术开展创作;同时将关注双年展中的优秀创作者资源,推动学术交流与实践项目合作,让学科发展始终紧跟艺科融合的前沿趋势。

此次杭州观展,不仅是一次对艺科融合前沿动态的深度考察,更是我院艺术与科技系锚定发展方向、链接全球资源的重要契机。未来,学科团队将继续以“文化为魂、科技为翼”,在技术迭代的浪潮中守护人文温度,为培养创新型人才、推动学科高质量发展注入源源不断的动能。

艺术与科技系/图 艺术与科技系/文