第十八届中国大学生信息安全竞赛决赛将于8月13日至16日在西安举行,来自全国各高校的上千支代表队经过层层选拔,将在此同台角逐。信息学院共有4支队伍入围,预赛成绩好于往年。

为做好迎接决赛的充分准备,暑假以来,刘军教授的竞赛指导团队组织学生进行了紧张的全方位的赛前训练。8月10日下午,学院集中组织了赛前训练汇报会。此次汇报旨在为各小组提供一个展示成果、交流学习的平台,通过相互借鉴、取长补短,为即将到来的最后决赛做好充分准备。

为了模拟比赛整个流程,各小组从PPT汇报、系统演示、现场答辩都进行了展示。

第一组的作品为“心电密码”。由张明璇、周志哲两位同学进行展示。该作品采用多模态融合技术实现身份识别,团队成员详细阐述了作品的研究背景、技术架构以及创新点。他们表示,以PPG-ECG双模态信号实现可持续身份认证,突破传统安全瓶颈。未来将升级技术、拓展生态、落地多场景,打造“人体内生密码”可信身份基座,为数字中国筑牢安全基石。

第二组的作品是“鲸鱼—基于模型微调和知识蒸馏的恶意流量检测系统”,由周志慧和姚志彬两位同学进行展示。该系统借助先进的模型微调和知识蒸馏技术,能够高效、准确地检测出网络中的恶意流量,为网络安全筑起一道坚实的防线。在汇报过程中,他们还通过实际案例演示了系统的检测效果,赢得了在场师生的关注。

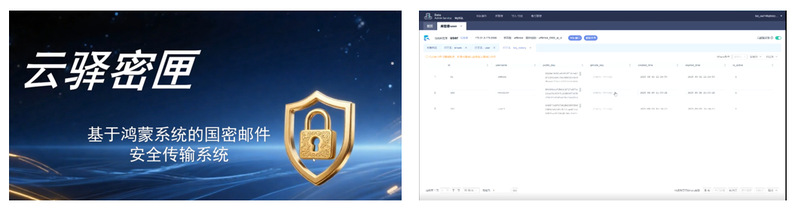

第三组的作品是“云驿密匣—基于鸿蒙系统的国密邮件安全传输系统”,由赵闯和韩颖璇两位同学进行展示。此作品基于鸿蒙系统开发,采用国密算法,致力于解决邮件传输过程中的安全问题。团队成员详细讲解了系统的加密机制、传输流程以及在兼容性和安全性方面的优势,展现了作品在保障邮件信息安全方面的巨大潜力。

第四组的作品为“智鉴・云盾—基于深度学习的恶意代码检测系统”,由杨羽筑和刘义两位同学进行展示。该作品利用深度学习技术,对恶意代码进行精准检测和识别。他们介绍了模型的训练过程、检测精度以及在应对新型恶意代码方面的能力,体现了作品在恶意代码防御领域的先进性。

在各小组的汇报过程中,环节丰富且严谨,包括作品汇报、系统演示和现场答辩。每个小组在完成作品介绍后,都进行了系统的实际操作演示,让大家更直观地了解作品的功能和性能。随后,刘军教授针对各作品的技术细节、实际应用场景等方面提出了问题,各小组成员沉着应对,清晰作答,展现了扎实的专业知识和良好的应变能力。

汇报结束后,李福裕院长对4个小组的表现进行了细致点评。他首先肯定了各小组在作品创作过程中所付出的努力和取得的成果,认为同学们能够结合实际需求,运用所学知识解决信息安全领域的问题,体现了较强的创新意识和实践能力。

同时,李院长也指出了各作品存在的不足之处,并给出了针对性的改进建议。他强调,信息安全竞赛不仅是对技术能力的考验,更是对团队协作和问题解决能力的锻炼。希望各小组能够根据点评意见,进一步完善作品,在即将到来的竞赛中取得优异成绩。